2025 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會

Galleries:B18

VIP PREVIEW | Oct. 23,2025, PUBLIC DAYS | Oct. 24-27, 2025

觀止堂(ADMIRA Gallery)很榮幸將於 2025 年10月參與成立已32年、台灣規模最大的藝博會「2025 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會」。本次是本畫廊連續第11次不間斷參與,配合擴大舉辦的台北藝術週(Taipei Art Week),我們將帶來史上最多人數的亞洲藝術家展出,橫跨台灣、日本、韓國共計七位藝術家!

.jpg)

塚本智也 Tomoya Tsukamoto

Journey of Encounters

2025

Acylic on canvas

130.3x162cm(F100)

塚本智也 Tomoya Tsukamoto

現年43歲的青年日本藝術家塚本智也(Tomoya Tsukamoto),擁有豐富美學思考與深厚的藝術哲學,以日本古典美術為基底,在印象派的技法脈絡上融合西方繪畫技巧,僅以紅黃藍三原色的極簡原則創作,圖地反轉加上絢麗的彩色風格創造獨特畫面魅力,跨越學術與商業領域,從學術圈到高端百貨商業的持續合作展現其藝術價值。

2025年開始,他展開個人睽違13年的亞洲個展巡迴,第二站東京結束後,第三站回到他被亞洲藏家發現的原點——台北藝博(ART TAIPEI)。早在2015年觀止堂首次參與台北藝博時,我們就帶著塚本智也的作品進入台灣藝術市場至今已11年,並連續參加亞洲重要藝博會如香港 Art Central、台北 Art Taipei 及東京 Art Fair Tokyo 等,均取得亮眼的銷售成績,每檔展會作品售出率皆超過八成,藏家遍佈東京、台北、倫敦、紐約、柏林、北京等歐美亞主要城市。據內部統計,僅在過去三年的展覽中,累積銷售額便已突破美金 50 萬元,展現他在國際藝術市場與藏家中,穩定且強勁的收藏實力與市場熱度。

權能 Kwon Neung

The Symphony of Red Light

2025

Oil on canvas

192x92cm

權能 Kwon Neung

現年35歲的超年輕韓國藝術家權能(Kwon Neung),作品首次於 2019 年香港 Art Central 亮相後獲得歐亞美藏家圈轟動,開幕首日3小時內8張大幅作品全數售罄,銷售額超過15萬美元,藏家詢問收藏作品的訊息絡繹不絕。後續隨著本畫廊為其安排於香港Art Central與台北Art Taipei連續數年固定展出,權能的作品市場價格穩定持續攀升,至今漲幅已逾20%,累積的銷售金額也超過50萬美金,藏家群來自歐美亞之餘,也獲得美術館策展委員的高度關注與肯定。隨後,他陸續收到多間美術館邀請舉辦個展,展覽計畫已排至2027年,展現其在國際藝壇持續上升的影響力。

今年新作展現以往不曾有過的畫面深度與魅力。過往他的作品總是充滿著他無以絕倫的幽默與想像力下創造出來的各式人物,今年他刻意減少畫面中的人物數量,在人物間創造出空間留白,有一種電影畫面感,也有種私寫真隨手拍的日本攝影即興感。超寫實技法創造超現實畫面的風格越見成熟,,跨越國界、文化與年齡,各國藏家都能感受到他作品畫面的戲劇張力,在現今眾多亞洲年輕藝術家中獨樹一格。

%20%2032X70X13cm.jpg)

賴逸倫 Yi-Lun Lai

娜斯class

2025

陶瓷 油彩 金屬

W32xH70xD13cm

賴逸倫 Yi-Lun Lai

賴逸倫作品榮獲由台灣工藝中心舉辦的第四屆台灣青年陶藝獎雙年展首獎,也曾於鶯歌陶瓷博物館展出,獸首人身作品看似魔幻,姿態卻帶批判語意,人物手腳比例細長有著日本動漫感仿似公仔,不明所以的人還以為能如此精細呈現身體細節媒材必是木雕,但他其實全用陶瓷創作,為保留原胚精緻度,以低溫土施釉燒製,技術爐火純青。

他像是個社會觀察家,將人性與動物的生物性連結,變異成某種真實象徵的慾望,藉此巧妙回應各種社會議題。人形代表了外顯社會化角色,動物則代表了角色的原始內心,間接反映了人為了適應社會環境所做出的妥協和變異。

他在藝術家自述中說,「在充斥無奈的社會中,悲劇是我們最習以為常的色彩,日復一日的呢喃抗議。反覆的生活模式被視為馴化的真實,慣於被圈養的人類,似乎加速生物性的表現。作品的特殊性在於,如同動物般追求奔向自由的我們,最後變異成某種『慾望的』象徵。蛻去人類的表皮,我們也在這當中成為被揶揄的『牠們』。不管你認不認同這些赤裸的人性,但它卻是牽起你我連結的橋樑,不美好但真實。」

2020年開始,本畫廊正式代理他的作品後,人氣迅速於台灣藝博會竄升,每次作品幾乎都是在VIP首日完售秒殺,2023年首次帶著他作品前進Art Central HK,亦獲得完售好成績,未來將規劃他前往更多國外平台展出。本次台北藝博帶來許多全新突破!單件作品中呈現動物雙體,精細陶瓷燒製技巧讓人歎為觀止!

国本泰英 Yasuhide Kunimoto

Sumo

2022

acrylic on canvas,

112x194cm

國本泰英Yasuhide Kunimoto

國本泰英是獲得2019年One Art Taipei新賞獎得主之一(同年獲獎的還有我們另一位韓國藝術家權能),他以「記憶」為創作軸線,認為人類依賴視覺形象組織過去的經驗,缺失的片段,或多或少都會經由人類擅自的解釋補上,最後存在於記憶裡的影像可能早已不是事情的原貌。作品經常呈現相似又不盡相同的畫面,尤其經常描繪橫綱力士或游泳選手,最有辨識度的五官及形體邊界卻刻意以技法模糊,似乎要告訴你記憶是一件多麽籠統而不可被信任的事情,讓人想起高松次郎60年代創作的〈影〉系列。

本次展出他最經典的相撲(SUMO)系列。相撲是日本國技,最早出現在日本的《古事記》和《日本書紀》裡,原為向神明祈求豐收的儀式,演變至今,除了在指定的四大城市場館比賽藉此決定每一代橫綱是誰之外,也會有在神社舉辦的「奉納相撲」等敬神儀式,進行相撲前的一些固定的動作也各自有趨吉避凶的寓意,比如說單腳抬高後重重踏地的「四股踏」代表「鎮壓地上的邪氣」,雙手向外張開的動作——「塵手水」代表「我手中沒有武器」,向神明與對手表達尊重與潔淨的姿態。

最大張近2公尺的作品「SUMO」描繪了身形側臉各異的力士背後姿態。這是來自相撲賽季的第一天及最後一天,都會由相撲協會理事長率領高階力士在土俵上舉行的慣例儀式「協會挨拶」(協會問候),國本泰英學生時代曾在福岡會議中心舉辦的相撲比賽打過工,近距離從他們背後看見的這充滿力與美的姿態,在他心中難以忘懷。

這些動作隱含的意義歷經數千年時代傳承至今,成為日本人的文化與共同記憶。國本泰英描繪的畫面看似重複的力士排列,但細看會發現各自巧妙姿態不同,當中更藏著當代橫綱的側臉,象徵每個力士在嚴格的相撲規範裡又有自己的個性,就像在上班日的日本電車站會看到一群宛如複製人般黑壓壓的上班族人潮,相似的穿著裡,包裹著各自精彩的隱私生活,他的作品便是日本整個社會文化的縮影。

小谷くるみ Kurumi Kotani

21g

2025

acrylic on cotton wooden panel

53x45.5cm(F10)

小谷くるみKurumi Kotani

小谷くるみ是非常年輕的日本人氣藝術家,她於2017年從京都造形藝術大學油畫系畢業,2019年於同校取得碩士學位,今年才剛滿30歲,但作品在日本人氣居高不下,除了在東京不同畫廊空間展出外,2023年更前進關西大阪中之島美術館,首度讓美術館破例為40歲以下的藝術家舉辦個展。

她以「存在的痕跡與氣息」為主題持續發表繪畫作品。近期代表作包括:「21g」系列──源自她對靈異與恐怖題材的興趣,透過如同有人以手指在結露玻璃上塗寫的意象,試圖描述生命在不同次元的歷程,描繪出介於存在與不存在之間的不確定感。“21g”象徵靈魂的重量,飽滿水氣窗戶上的半透明膜,成為生者與逝者聯繫的媒介,也讓人聯想起兒時在父母帶著自己出遊時,在車上天真地塗鴉的記憶,充滿思慕之情。

透過記錄物質在時間推移中所經歷的變化痕跡,讓人聯想起20 世紀60年代西方藝術運動,如極簡主義和概念藝術,以及當時在日本興起的物派。儘管這種做法在現代和當代藝術史的背景下可能並不顯得特別罕見,但小谷獨特的技法獨特地呈現景物有與沒有之間的樣貌,霧氣背後風景非常寫實細膩,對超現實現象的紀錄與描繪,將變化和痕跡與無形世界相結合,讓人過目難忘。

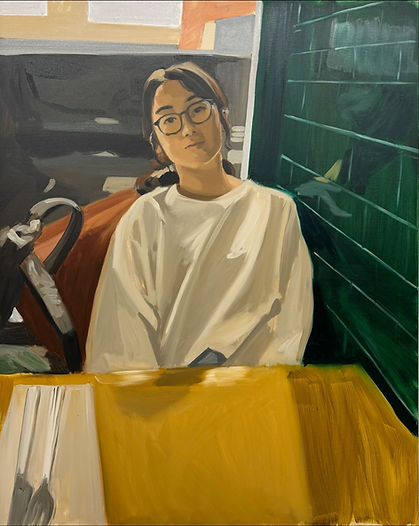

長島伊織 Iori Nagashima

Portrait

2025

oil on canvas

162x130cm(F100)

長島伊織 Iori Nagashima

年僅28歲的長島伊織是日本最新竄起的一枚藝術家新星,他的創作以「探尋日常中潛藏的無意識之美,以及現代社會裡的個人身分認同」為核心主題。都市的喧囂與人們的日常活動之間,往往會出現一瞬的靜寂,試圖將那一刻所承載的情感與記憶凝結在畫布之上,讓觀者感受到其存在。

在創作過程中,素材與技法的探索始終是不可或缺的要素。除了傳統油彩,也融入影像、攝影等視覺表現手法,藉此模糊日常與非日常的界線,提出嶄新的詮釋。透過這樣的過程,將日常片段或熟悉風景中隱藏的故事提煉出來,並重構成作品,邀請觀者去感受與閱讀屬於他們自己的新故事。

本次展出作品是他近期對個人私生活的紀錄與詮釋,那些彷彿存在於一眼瞬間的日常即景,讓人想起90年代由傳奇攝影師HIROMIX帶起的私寫真風潮,長島伊織的畫筆就像一台即可拍,創作的畫面都是普通的日常,靜謐的無常。

他的作品將於台北藝博同期間,Paris Basel藝術週間於巴黎的衛星展「Asia Now」由kaikaikiki 畫廊代表展出。

山本捷平 Shohei Yamamoto

99-Rootless

2025

acrylic on canvas

60.6x50cm(F12)

山本捷平 Shohei Yamamoto

1994年出生於神奈川縣,2019年畢業於京都造形藝術大學研究所藝術專攻(繪畫領域)。曾於多個重要機構與藝廊展出,包括 Medel Gallery Shu(東京,2019)、西武澀谷美術畫廊(東京,2019)、法國文化中心 Institut français Tokyo(2020)等。其畢業製作曾入選京都造形藝術大學選拔展《宇宙船地球號》(東京都美術館),並於 2019 年榮獲「Art Award Tokyo Marunouchi」法國大使館獎。

山本的作品常以古典雕像、符號性圖像或神話主題為出發點。使用 Adobe Photoshop 等影像編輯軟體進行創作模擬,並以自製滾筒(roller)進行「手工重複」的方式,將那些看似虛無的圖像與符號的重複過程固定於畫面之中,並藉由這種手工的偶然性,帆布上的畫作被滾筒壓碎,圖像和符號在每次重複時都會減弱,生成出數位媒介中無法再現的表現。透過滾筒反覆印製與破壞,使「重複」成為創作的概念核心。

這次在台北藝博展出的作品,他挑戰呈現一個議題:「什麼是繪畫的本質?」他認為版畫的創作方式本身就是所謂「原作的複製」,藉由再次將浮世繪版畫翻轉複印在自己的手繪畫作上,重新復刻了一幅複製作品在原作上後,這張他的「原作」是否還能被稱為「原作」?

他認為,藝術擁有超越敘事與理性的力量,繪畫不僅是視覺再現,更是人類在科技與資訊高度發達的時代,重新找回「生的喜悅」與感官體驗的手段。將「現成圖像(ready-made image)」融入繪畫之中,讓它擁有身體,並進行重複與破壞,各種被分解的母題與事件,像因數分解後的素材那樣重新混合,給予新的價值並呈現於當下。